Aunque vivimos rodeados de información, algunas ideas sobre el Universo se resisten a morir. Ya sea por tradición, por películas o porque alguien lo dijo en la tele, hay conceptos que todos hemos oído alguna vez y que no son del todo ciertos. Aquí desmonto diez de ellos. Sin telescopio, pero con argumentos 😊.

Este artículo no pretende ser ningún reproche para nadie (cada uno debe entender de lo suyo) sino simplemente explicar y aclarar algunos de estos errores, equivocaciones o malentendidos.

1. Las estrellas que más brillan es porque están más cerca.

Cuando uno mira al cielo nocturno, lejos de la contaminación lumínica y con un poco de paciencia, lo que más impresiona es la gran variedad de estrellas. Algunas destacan como puntos muy luminosos en la oscuridad, mientras que otras apenas se intuyen. La lógica invita a pensar que las más brillantes están más cerca. Pero no es tan simple.

En astronomía, diferenciamos entre:

Brillo aparente: es cómo de brillante se ve una estrella desde la Tierra. Es lo que percibimos a simple vista o con instrumentos.

Brillo absoluto o luminosidad: es la cantidad total de energía que emite una estrella por segundo. Es decir, su brillo real, independientemente de donde se encuentre.

La relación entre ambos depende de una ley muy conocida: la ley del inverso del cuadrado: Cuanto más lejos está una fuente de luz, menos brillante parece, disminuyendo con el cuadrado de la distancia.

Resumiendo:

- No todas las estrellas tienen la misma luminosidad o brillo absoluto.

- El brillo de una estrella no indica necesariamente que esté cerca.

- Lo que vemos es su brillo aparente, no su luminosidad real.

- Una estrella lejana y muy luminosa puede parecer más tenue que una de baja luminosidad pero cercana.

- La combinación entre luminosidad y distancia es la clave.

2. En verano hace más calor porque estamos más cerca del Sol.

Este es uno de los errores más comunes y comprensibles. Parece lógico: si en verano hace más calor, será porque la Tierra está más cerca del Sol, ¿no? Pues resulta que no.

La verdad es que cuando es verano en el hemisferio norte la Tierra está, de hecho, más lejos del Sol que en invierno.

La verdadera razón de las estaciones no es la distancia al Sol, sino la inclinación del eje terrestre.

La Tierra gira inclinada unos 23,5 grados respecto a su eje de rotación. Esta inclinación hace que durante una parte del año un hemisferio reciba más luz solar y, de forma más directa, que el otro. En verano (en el hemisferio norte), el Polo Norte está inclinado hacia el Sol: los días son más largos y los rayos solares caen más perpendiculares. En invierno, sucede lo contrario: menos horas de luz y un Sol más bajo en el cielo.

En resumen, el ángulo con el que inciden los rayos del Sol sobre la superficie terrestre determina cuánta energía solar recibe una zona. Y este ángulo varía a lo largo del año debido a la inclinación del eje terrestre.

3. La lluvia de estrellas es porque caen estrellas del cielo.

Afortunadamente no es cierto. El nombre “lluvia de estrellas” suena poético y evocador pero completamente engañoso. Porque lo que en realidad vemos no son estrellas cayendo del firmamento, sino partículas que viajan por el espacio, y cuando entran en la atmósfera a gran velocidad (decenas de kilómetros por segundo), la fricción con el aire las calienta y las vaporiza, produciendo ese brillante destello de luz.

Nada que ver con una estrella real. Si realmente cayera una estrella no estaríamos aquí leyendo esto.

La mayoría de estas partículas tienen entre 0,1 mm y 1 cm. Son tan pequeñas que se desintegran completamente antes de llegar al suelo. Las que sobreviven y llegan a impactar en la superficie terrestre se llaman meteoritos, pero eso ya es otro tema.

Y por qué hay “lluvias” en momentos concretos del año?

Porque la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, cruza regiones del espacio llenas de estos fragmentos. Son restos que dejaron antiguos cometas al pasar cerca del Sol y desprenderse de parte de su masa.

Por ejemplo, las famosas Perseidas en agosto, provienen del cometa Swift-Tuttle, y se llaman así porque parecen (solo parecen) salir de la constelación de Perseo.

Las Gemínidas en diciembre, vienen del asteroide 3200 Phaethon, y reciben ese nombre porque parecen provenir de la constelación de Géminis.

Al cruzar estas nubes de escombros cósmicos, el cielo se llena de meteoros por eso las llamamos “lluvias”.

O sea que disfrutemos de este espectáculo cósmico si tenemos ocasión con absoluta tranquilidad porque, afortunadamente para nosotros (y para el planeta), las estrellas permanecen en su sitio.

4. La noche de San Juan es la más corta del año.

La creencia de que la noche de San Juan (del 23 al 24 de junio) es la más corta del año está muy extendida, especialmente en países como España donde se celebra con hogueras, verbenas y baños a medianoche. Pero desde un punto de vista astronómico esa idea es errónea.

El día más largo del año (y por tanto, la noche más corta) es el que coincide con el solsticio de verano, que suele caer entre el 20 y el 21 de junio. Ese día, en el hemisferio norte, el Sol alcanza su máxima altura, lo que significa que está más tiempo por encima del horizonte y por tanto, el día dura más y la noche dura menos.

La noche de San Juan se celebra tradicionalmente del 23 al 24 de junio, tres días después del solsticio. Esto se debe a una mezcla de:

- Tradición pagana: celebraciones del solsticio ya existían antes del cristianismo.

- Cristianismo: el 24 de junio se fijó como el nacimiento de San Juan Bautista, justo seis meses antes de la Navidad. Es decir, la fecha se movió por motivos culturales y religiosos, pero el fenómeno astronómico no se ajustó a la agenda festiva.

Para San Juan, la noche ya ha empezado a alargarse, aunque casi imperceptiblemente, porque el Sol no cambia su horario de forma brusca, sino muy gradualmente cerca del solsticio. Durante varios días seguidos (del 19 al 24 de junio, aproximadamente), la duración del día y la noche varía apenas unos segundos. Por eso mucha gente sigue creyendo que la noche de San Juan es la más corta, porque no se percibe el cambio fácilmente..

5. La astrología es una ciencia como la astronomía.

Hay quien piensa que astrología y astronomía son lo mismo pero lo único que tienen en común es su origen, hace unos cuantos miles de años. A partir de ahí, sus caminos se separaron.

En la antigüedad, los astrónomos y los astrólogos eran la misma persona: observaban los cielos para entender los ciclos naturales y para interpretar presagios. Los babilonios, egipcios, griegos, chinos… todos intentaron darle sentido a la vida mirando al cielo. Pero con la llegada del método científico, la astronomía se separó y evolucionó como una disciplina basada en observación, medición, predicción y comprobación.

La astrología, en cambio, se quedó en el terreno de la creencia y la tradición.

La creencia en la astrología se basa, principalmente en dos aspectos:

- Puede predecir acontecimientos futuros, tanto a nivel individual como colectivo.

- Determina, de alguna manera, la personalidad de los individuos.

La astrología más radical afirma que puede anticipar eventos importantes en la vida de una persona, desde cuándo te vas a enamorar hasta si te conviene cambiar de trabajo. A veces incluso se atreve con predicciones colectivas como crisis económicas, guerras, ascensos políticos, etc.

Pero hay un detalle incómodo: no acierta más que el azar, y casi siempre después de que los hechos ya han ocurrido.

Los horóscopos y cartas astrales pueden sonar muy convincentes, pero su funcionamiento se basa en:

- Vaguedad calculada: predicciones lo suficientemente ambiguas para que encajen casi siempre ("Hoy puede surgir una oportunidad inesperada").

- Lenguaje universal: se aplican a cualquiera (“Sentirás cierta tensión con alguien cercano”).

- Reinterpretación creativa: cuando no acierta, se dice que "había otra conjunción oculta", o que "no era literal, sino simbólico".

- Sesgo de confirmación: recordamos lo que encaja, olvidamos lo que falla, y si por casualidad acierta algo, se convierte en prueba irrefutable.

A pesar de todo, muchas personas siguen creyendo porque funciona emocionalmente, no predictivamente. Leer un horóscopo puede ayudarte a reflexionar, hacer introspección o encontrar consuelo. Pero no porque te esté prediciendo el futuro sino porque te estás proyectando tú mismo en esas palabras. Y eso, paradójicamente, es mucho más poderoso que cualquier conjunción planetaria.

Otro de los pilares más importantes de la astrología es su supuesta relación con la personalidad, que es donde más suele calar en el público general.

Mucha gente cree que su forma de ser, sus gustos, sus debilidades o incluso su destino están influidos por la posición de los astros en el momento de su nacimiento. Es la base de la astrología moderna: que tu signo del zodiaco determina tu personalidad.

Suena bonito, reconfortante incluso, pero no hay ninguna evidencia científica que lo respalde.

Ha habido estudios con astrología, psicología y predicción. Uno famoso (Shawn Carlson, Nature, 1985) puso a prueba a astrólogos profesionales: les dieron cartas natales reales que tenían que emparejarlas con perfiles psicológicos y adivinaron al nivel de puro azar.

Según esta creencia, tu signo zodiacal (la constelación en la que estaba el Sol el día que naciste) define rasgos como si fueras un personaje prefabricado: Aries es impulsivo, Tauro es terco, Géminis es dual, Piscis es sensible, etc. etc.

Es decir, doce modelos para toda la humanidad. Sin matices, sin contexto, sin tener en cuenta genética, crianza, cultura, traumas o experiencias. Todo por haber nacido en marzo o en septiembre.

Se han hecho múltiples estudios estadísticos serios y meta-análisis, y la conclusión es siempre la misma: No hay correlación significativa entre el signo zodiacal de una persona y sus rasgos de personalidad, capacidades, inteligencia, habilidades sociales, orientación profesional ni ningún otro rasgo psicológico medible. Ni en niños, ni en adultos, ni entre gemelos nacidos con minutos de diferencia, ni usando muestras grandes ni pequeñas.

Entonces, por qué parece "acertar" a veces? Por tres razones muy humanas:

- Efecto Forer (o Barnum): si una descripción es lo suficientemente vaga y positiva, la mayoría de la gente la acepta como verdadera.

- Necesidad de sentido: el ser humano busca patrones y explicaciones, incluso donde no los hay.

- Sesgo de confirmación: recordamos las coincidencias que confirman lo que nos gusta creer y olvidamos las que lo contradicen.

“Me gusta estar solo, pero también disfruto con mis amigos”: es lo que cualquier horóscopo llamaría “dualidad emocional” y cualquier psicólogo llamaría simplemente “ser humano”.

Además, ni siquiera los signos zodiacales están donde creemos. Debido a la precesión del eje terrestre, las constelaciones zodiacales han cambiado de posición respecto al calendario. Así que si naciste bajo el signo de Leo, probablemente el Sol estaba en Cáncer. Y eso si ignoramos a Ofiuco, la constelación número trece, que los astrólogos convenientemente omiten porque rompe el sistema de doce signos.

Para terminar, analicemos uno de los pilares de la astrología: que la posición de los planetas en el momento del nacimiento influye en la personalidad, el destino o incluso la salud de una persona.

La astrología sostiene que planetas como Júpiter, Marte o Saturno tienen algún tipo de influencia “energética” o “vibracional” sobre nosotros en el instante en que nacemos.

Podríamos pensar que la influencia de los planetas sobre un bebé recién nacido puede atribuirse a la fuerza gravitatoria. Bien, si leemos el artículo ¿Qué es la Gravedad? fácilmente sabremos calcular y comparar la fuerza gravitatoria ejercida sobre el bebé debida a Júpiter (con una masa de miles de millones de kilos y situado a millones de kilómetros) y la debida al ginecólogo que está atendiendo el parto (con 80 kilos de peso y situado a solo medio metro de distancia) y así comprobaremos que la influencia gravitatoria ejercida por el ginecólogo es cientos de veces máyor que la ejercida por Júpiter.

O sea que si alguien te dice que eres una persona emocional porque cuando naciste, Venus estaba en Piscis, dile que el autobús que pasaba por la calle en ese momento tenía mucha más influencia 😂😂.

6. La estrella polar es la estrella más brillante del cielo.

He escrito "estrella polar" así, en minúsculas, porque en realidad no es el nombre propio de la estrella sino un calificativo; ya veremos porqué.

Esta estrella se llama Polaris y no es una estrella muy brillante; ni siquiera está entre las cuarenta estrellas más brillantes del cielo.

Su nombre científico es α Ursae Minoris (α UMi), y es la estrella principal de la constelación de la Osa Menor. Es relativamente fácil localizarla en el cielo nocturno prolongando unas cinco veces una línea imaginaria que une las dos estrellas del "cazo" de la Osa Mayor, Polaris es la punta del "mango" de la Osa Menor.

En realidad es famosa porque ocupa un lugar muy particular en el cielo del hemisferio norte. Está casi alineada con el eje de rotación de la Tierra. Es decir, cuando la Tierra gira sobre sí misma, el cielo parece girar alrededor de un punto fijo y muy muy cerca de ese punto fijo está Polaris.

Si hacemos una foto con larga exposición apuntando al norte, veremos todas las estrellas trazando círculos menos una: la estrella polar; y eso constituye un excelente punto fijo de referencia para la navegación, pues su posición indica la dirección del Norte.

A esta estrella se le llama "estrella polar" precisamente por eso, porque señala el polo norte. Pero esto no ha sido ni será siempre así. La Tierra, además de realizar el movimiento de traslación orbitando alrededor del Sol, y el de rotación sobre su eje; realiza un movimiento denominado de "precesión", o como se llama en astronomía Precesión de los Equinocios.

Es como el movimiento que hace una peonza cuando está girando rápidamente.

Con el movimiento de precesión, el eje de rotación de la Tierra traza un círculo completo cada 25000 años aproximadamente; por tanto, no estará apuntando a Polaris siempre como hace ahora. De hecho, dentro de unos 12500 años estará apuntando a la estrella Vega y entonces ésta será la estrella polar.

7. La Luna tiene un lado oscuro permanente.

La expresión "lado oscuro de la Luna" es una de esas frases que suenan profundas, misteriosas y totalmente incorrectas. La realidad es que toda la superficie lunar recibe luz del Sol en algún momento.

Lo que existe es un “lado oculto” para nosotros en la Tierra, pero no un “lado oscuro”.

Esto es porque la Luna está anclada gravitacionalmente a la Tierra mediante un fenómeno llamado rotación sincrónica. Es decir, la Luna tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en orbitar alrededor de la Tierra (unos 27,3 días). Como resultado, nos muestra siempre la misma cara. Pero eso no significa que la otra mitad esté en la sombra permanentemente, simplemente no la vemos desde aquí.

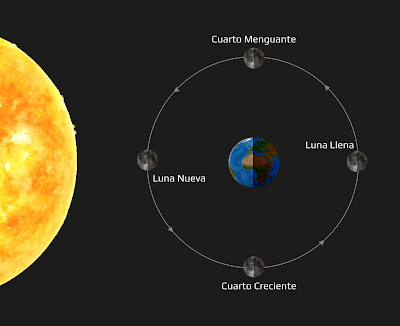

Cuando hay Luna llena, la cara visible está iluminada y la cara oculta está en sombra.

Cuando hay Luna nueva, la cara que nos da la espalda, que era la cara oculta en la luna llena, está totalmente iluminada por el Sol.

Y durante el resto de los 27,3 días del ciclo lunar, la iluminación se va repartiendo entre ambas caras, dependiendo de la fase, que puede ser cuarto creciente durante la mitad de su órbita o cuarto menguante durante la otra mitad.

8. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda van a chocar y será el fin del mundo.

No es seguro que nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda vayan a colisionar en un futuro. Los cálculos actuales parecen indicar que dicha colisión ciertamente se va a producir dentro de unos 4000 millones de años. Falta tanto tiempo para eso que cualquier evento o acontecimiento cósmico, por muy insignificante que parezca, que tenga lugar en una galaxia o la otra, o incluso en el espacio que hay entre ellas, podría dar al traste con esos cálculos. O también podría ocurrir que en el futuro seamos capaces de realizar cálculos más exactos que nos podrían indicar que dicha colisión nunca va a ocurrir.

Sea como sea, para tratar este tema vamos a suponer que tal colisión va a tener lugar con toda seguridad. Pero es un mito la idea apocalíptica de que eso supondrá el fin de la humanidad, entre otros motivos porque, para entonces, el Sol ya habrá engullido y destruído por completo a la Tierra convertido en una gigante roja.

Cuando las dos galaxias colisionen, la inmensa mayoría de las estrellas no chocarán entre ellas como bolas de billar; incluso en zonas con gran densidad de estrellas como el centro galáctico, porque las distancias entre estrellas son tan grandes que la probabilidad de colisión directa es ínfima.

Lo que sí ocurrirá es que las nubes de gas y polvo, que existen entre las estrellas ocupando enormes extensiones del espacio, pueden comprimirse y formar nuevas estrellas; que los agujeros negros centrales se fusionarán creando otro agujero negro supermasivo y que las formas espirales se deformarán dando lugar a una galaxia elíptica muy grande.

Lo que no debemos hacer es imaginarnos el choque como si fueran fuegos artificiales. La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda será todo menos instantánea. Hablamos de un proceso lento a escala humana, pero rápido a escala cósmica. Lo que vemos en el video anterior, de unos 27 segundos, es lo que ocurriría en siete mil millones de años

No es una sola explosión, sino un proceso en varias fases:

1. Primer acercamiento (~4.000 millones de años a partir de ahora).

Las galaxias empiezan a deformarse por interacciones gravitatorias.

Aparecen puentes de estrellas y gas entre ellas.

Aumenta la formación de estrellas (“baby boom galáctico”).

Esto puede durar: 100–300 millones de años.

2. Fase de colisiones múltiples (~4.3–5 mil millones de años).

Los núcleos pasan varias veces cerca uno del otro.

Las galaxias oscilan, como dos gotas que se fusionan lentamente.

En cada pasada, se pierden más estructuras espirales.

Esta fase puede extenderse: 500–1000 millones de años.

3. Fusión final (~5.5–6 mil millones de años).

Los núcleos de ambas galaxias se fusionan definitivamente.

Se forma una nueva galaxia, probablemente elíptica, a la que ya se ha propuesto un nombre: "Lactómeda" (sí, eso existe).

4. Asentamiento y relajación (~hasta 7 mil millones de años).

La galaxia recién formada sigue reordenando sus estrellas.

Se estabiliza poco a poco, perdiendo sus remolinos caóticos.

En resumen, la colisión no será un evento puntual, sino una danza de miles de millones de años. Mientras están colisionando nacerán y morirán estrellas y planetas, y pueden nacer, evolucionar y extinguirse formas de vida, incluso civilizaciones enteras. Así que puedes dormir tranquilo, y también tus 230 millones de generaciones descendientes 😊😊😊.

9. La Muralla China es visible desde el espacio.

Esta afirmación es uno de los mitos más extendidos de la era espacial. Se repite desde hace décadas, incluso en artículos de prensa y programas de televisión. Pero la realidad es bastante distinta.

No, la Muralla China no es visible a simple vista desde el espacio.

Pero maticemos un poco la cuestión; si no, tendríamos que dar el artículo ya por terminado.

¿Qué significa exactamente “el espacio”?

Aquí es donde empieza el enredo. “El espacio” puede significar muchas cosas:

- 100 km de altitud: Límite técnico del espacio (línea de Karman).

- 400 km: Altitud aproximada de la Estación Espacial Internacional (ISS).

- 35.786 km: Órbitas geoestacionarias: donde se sitúan algunos satélites artificiales.

- 384.000 km: Distancia media a la Luna.

Cuando se dice que algo es "visible desde el espacio", lo más razonable es pensar en la órbita baja terrestre, donde están la mayoría de satélites de observación y la ISS.

Desde unos 400 km de altitud, la Muralla China no es visible a simple vista porque:

- La Muralla tiene unos 21.200 km de longitud pero solo 6 a 10 metros de ancho.

- Está construida con materiales del color del terreno.

- No tiene contraste suficiente con su entorno.

- Además, está fragmentada, no es una línea continua perfectamente trazada.

Se ha fotografiado con cámaras de alta resolución y en condiciones ideales (sin nubes, con buena iluminación y conociendo exactamente dónde mirar). Pero eso no tiene nada que ver con la visión a ojo desnudo.

10. Las constelaciones son agrupaciones físicas de estrellas.

Este mito es muy común. Miramos al cielo, vemos la Osa Mayor u Orión y pensamos que esas estrellas están juntas en el espacio, como si formaran un sistema real flotando ahí fuera. Pero la verdad es que las constelaciones son como las líneas de un dibujo, solo existen desde nuestro punto de vista.

Las estrellas de una constelación dibujan una figura desde nuestra perspectiva en la Tierra; pero desde otro lugar en el espacio la figura sería completamente diferente.

Por ejemplo, la famosa y bonita constelación de Orión que, desde la Tierra, se ve así:

Si la giramos noventa grados y la viéramos del lado izquierdo, la veríamos así:

O sea, que Orión no es una figura tridimensional en el espacio. Es una ilusión de perspectiva.

¿Entonces, las estrellas de una constelación no tienen nada que ver entre sí? En general, no. Pero hay excepciones:

Algunas constelaciones contienen cúmulos estelares (grupos reales de estrellas), como las Pléyades en Tauro. Otras pueden tener sistemas dobles o múltiples que sí están ligados gravitacionalmente.

Pero la figura completa de la constelación es casi siempre una coincidencia visual.

Las constelaciones son herramientas de orientación, como un mapa celeste. Nos ayudan a localizar objetos en el cielo como planetas, nebulosas, galaxias. Tienen valor histórico y cultural, casi todas las civilizaciones han usado el cielo para contar historias.

Hoy en día, la Unión Astronómica Internacional ha definido 88 constelaciones oficiales, cada una ocupando una porción concreta del cielo (como países en un mapamundi celeste).

Conclusión.

Estos mitos muestran cómo muchas ideas que suenan lógicas o que aprendimos de pequeños no se sostienen bajo la luz de la evidencia. La astronomía es una ciencia que, cuanto más la estudias más te sorprende; pero no porque confirme nuestras intuiciones, sino porque las desafía constantemente. Y eso, en el fondo, es lo que la hace tan fascinante.

Este artículo no pretende ser ningún reproche para nadie (cada uno debe entender de lo suyo) sino simplemente explicar y aclarar algunos de estos errores, equivocaciones o malentendidos.

1. Las estrellas que más brillan es porque están más cerca.

Cuando uno mira al cielo nocturno, lejos de la contaminación lumínica y con un poco de paciencia, lo que más impresiona es la gran variedad de estrellas. Algunas destacan como puntos muy luminosos en la oscuridad, mientras que otras apenas se intuyen. La lógica invita a pensar que las más brillantes están más cerca. Pero no es tan simple.

En astronomía, diferenciamos entre:

Brillo aparente: es cómo de brillante se ve una estrella desde la Tierra. Es lo que percibimos a simple vista o con instrumentos.

Brillo absoluto o luminosidad: es la cantidad total de energía que emite una estrella por segundo. Es decir, su brillo real, independientemente de donde se encuentre.

La relación entre ambos depende de una ley muy conocida: la ley del inverso del cuadrado: Cuanto más lejos está una fuente de luz, menos brillante parece, disminuyendo con el cuadrado de la distancia.

Resumiendo:

- No todas las estrellas tienen la misma luminosidad o brillo absoluto.

- El brillo de una estrella no indica necesariamente que esté cerca.

- Lo que vemos es su brillo aparente, no su luminosidad real.

- Una estrella lejana y muy luminosa puede parecer más tenue que una de baja luminosidad pero cercana.

- La combinación entre luminosidad y distancia es la clave.

2. En verano hace más calor porque estamos más cerca del Sol.

Este es uno de los errores más comunes y comprensibles. Parece lógico: si en verano hace más calor, será porque la Tierra está más cerca del Sol, ¿no? Pues resulta que no.

La verdad es que cuando es verano en el hemisferio norte la Tierra está, de hecho, más lejos del Sol que en invierno.

La verdadera razón de las estaciones no es la distancia al Sol, sino la inclinación del eje terrestre.

La Tierra gira inclinada unos 23,5 grados respecto a su eje de rotación. Esta inclinación hace que durante una parte del año un hemisferio reciba más luz solar y, de forma más directa, que el otro. En verano (en el hemisferio norte), el Polo Norte está inclinado hacia el Sol: los días son más largos y los rayos solares caen más perpendiculares. En invierno, sucede lo contrario: menos horas de luz y un Sol más bajo en el cielo.

En resumen, el ángulo con el que inciden los rayos del Sol sobre la superficie terrestre determina cuánta energía solar recibe una zona. Y este ángulo varía a lo largo del año debido a la inclinación del eje terrestre.

3. La lluvia de estrellas es porque caen estrellas del cielo.

Afortunadamente no es cierto. El nombre “lluvia de estrellas” suena poético y evocador pero completamente engañoso. Porque lo que en realidad vemos no son estrellas cayendo del firmamento, sino partículas que viajan por el espacio, y cuando entran en la atmósfera a gran velocidad (decenas de kilómetros por segundo), la fricción con el aire las calienta y las vaporiza, produciendo ese brillante destello de luz.

Nada que ver con una estrella real. Si realmente cayera una estrella no estaríamos aquí leyendo esto.

La mayoría de estas partículas tienen entre 0,1 mm y 1 cm. Son tan pequeñas que se desintegran completamente antes de llegar al suelo. Las que sobreviven y llegan a impactar en la superficie terrestre se llaman meteoritos, pero eso ya es otro tema.

Y por qué hay “lluvias” en momentos concretos del año?

Porque la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, cruza regiones del espacio llenas de estos fragmentos. Son restos que dejaron antiguos cometas al pasar cerca del Sol y desprenderse de parte de su masa.

Por ejemplo, las famosas Perseidas en agosto, provienen del cometa Swift-Tuttle, y se llaman así porque parecen (solo parecen) salir de la constelación de Perseo.

Las Gemínidas en diciembre, vienen del asteroide 3200 Phaethon, y reciben ese nombre porque parecen provenir de la constelación de Géminis.

Al cruzar estas nubes de escombros cósmicos, el cielo se llena de meteoros por eso las llamamos “lluvias”.

O sea que disfrutemos de este espectáculo cósmico si tenemos ocasión con absoluta tranquilidad porque, afortunadamente para nosotros (y para el planeta), las estrellas permanecen en su sitio.

4. La noche de San Juan es la más corta del año.

La creencia de que la noche de San Juan (del 23 al 24 de junio) es la más corta del año está muy extendida, especialmente en países como España donde se celebra con hogueras, verbenas y baños a medianoche. Pero desde un punto de vista astronómico esa idea es errónea.

El día más largo del año (y por tanto, la noche más corta) es el que coincide con el solsticio de verano, que suele caer entre el 20 y el 21 de junio. Ese día, en el hemisferio norte, el Sol alcanza su máxima altura, lo que significa que está más tiempo por encima del horizonte y por tanto, el día dura más y la noche dura menos.

La noche de San Juan se celebra tradicionalmente del 23 al 24 de junio, tres días después del solsticio. Esto se debe a una mezcla de:

- Tradición pagana: celebraciones del solsticio ya existían antes del cristianismo.

- Cristianismo: el 24 de junio se fijó como el nacimiento de San Juan Bautista, justo seis meses antes de la Navidad. Es decir, la fecha se movió por motivos culturales y religiosos, pero el fenómeno astronómico no se ajustó a la agenda festiva.

Para San Juan, la noche ya ha empezado a alargarse, aunque casi imperceptiblemente, porque el Sol no cambia su horario de forma brusca, sino muy gradualmente cerca del solsticio. Durante varios días seguidos (del 19 al 24 de junio, aproximadamente), la duración del día y la noche varía apenas unos segundos. Por eso mucha gente sigue creyendo que la noche de San Juan es la más corta, porque no se percibe el cambio fácilmente..

5. La astrología es una ciencia como la astronomía.

Hay quien piensa que astrología y astronomía son lo mismo pero lo único que tienen en común es su origen, hace unos cuantos miles de años. A partir de ahí, sus caminos se separaron.

En la antigüedad, los astrónomos y los astrólogos eran la misma persona: observaban los cielos para entender los ciclos naturales y para interpretar presagios. Los babilonios, egipcios, griegos, chinos… todos intentaron darle sentido a la vida mirando al cielo. Pero con la llegada del método científico, la astronomía se separó y evolucionó como una disciplina basada en observación, medición, predicción y comprobación.

La astrología, en cambio, se quedó en el terreno de la creencia y la tradición.

La creencia en la astrología se basa, principalmente en dos aspectos:

- Puede predecir acontecimientos futuros, tanto a nivel individual como colectivo.

- Determina, de alguna manera, la personalidad de los individuos.

La astrología más radical afirma que puede anticipar eventos importantes en la vida de una persona, desde cuándo te vas a enamorar hasta si te conviene cambiar de trabajo. A veces incluso se atreve con predicciones colectivas como crisis económicas, guerras, ascensos políticos, etc.

Pero hay un detalle incómodo: no acierta más que el azar, y casi siempre después de que los hechos ya han ocurrido.

Los horóscopos y cartas astrales pueden sonar muy convincentes, pero su funcionamiento se basa en:

- Vaguedad calculada: predicciones lo suficientemente ambiguas para que encajen casi siempre ("Hoy puede surgir una oportunidad inesperada").

- Lenguaje universal: se aplican a cualquiera (“Sentirás cierta tensión con alguien cercano”).

- Reinterpretación creativa: cuando no acierta, se dice que "había otra conjunción oculta", o que "no era literal, sino simbólico".

- Sesgo de confirmación: recordamos lo que encaja, olvidamos lo que falla, y si por casualidad acierta algo, se convierte en prueba irrefutable.

A pesar de todo, muchas personas siguen creyendo porque funciona emocionalmente, no predictivamente. Leer un horóscopo puede ayudarte a reflexionar, hacer introspección o encontrar consuelo. Pero no porque te esté prediciendo el futuro sino porque te estás proyectando tú mismo en esas palabras. Y eso, paradójicamente, es mucho más poderoso que cualquier conjunción planetaria.

Otro de los pilares más importantes de la astrología es su supuesta relación con la personalidad, que es donde más suele calar en el público general.

Mucha gente cree que su forma de ser, sus gustos, sus debilidades o incluso su destino están influidos por la posición de los astros en el momento de su nacimiento. Es la base de la astrología moderna: que tu signo del zodiaco determina tu personalidad.

Suena bonito, reconfortante incluso, pero no hay ninguna evidencia científica que lo respalde.

Ha habido estudios con astrología, psicología y predicción. Uno famoso (Shawn Carlson, Nature, 1985) puso a prueba a astrólogos profesionales: les dieron cartas natales reales que tenían que emparejarlas con perfiles psicológicos y adivinaron al nivel de puro azar.

Según esta creencia, tu signo zodiacal (la constelación en la que estaba el Sol el día que naciste) define rasgos como si fueras un personaje prefabricado: Aries es impulsivo, Tauro es terco, Géminis es dual, Piscis es sensible, etc. etc.

Es decir, doce modelos para toda la humanidad. Sin matices, sin contexto, sin tener en cuenta genética, crianza, cultura, traumas o experiencias. Todo por haber nacido en marzo o en septiembre.

Se han hecho múltiples estudios estadísticos serios y meta-análisis, y la conclusión es siempre la misma: No hay correlación significativa entre el signo zodiacal de una persona y sus rasgos de personalidad, capacidades, inteligencia, habilidades sociales, orientación profesional ni ningún otro rasgo psicológico medible. Ni en niños, ni en adultos, ni entre gemelos nacidos con minutos de diferencia, ni usando muestras grandes ni pequeñas.

Entonces, por qué parece "acertar" a veces? Por tres razones muy humanas:

- Efecto Forer (o Barnum): si una descripción es lo suficientemente vaga y positiva, la mayoría de la gente la acepta como verdadera.

- Necesidad de sentido: el ser humano busca patrones y explicaciones, incluso donde no los hay.

- Sesgo de confirmación: recordamos las coincidencias que confirman lo que nos gusta creer y olvidamos las que lo contradicen.

“Me gusta estar solo, pero también disfruto con mis amigos”: es lo que cualquier horóscopo llamaría “dualidad emocional” y cualquier psicólogo llamaría simplemente “ser humano”.

Además, ni siquiera los signos zodiacales están donde creemos. Debido a la precesión del eje terrestre, las constelaciones zodiacales han cambiado de posición respecto al calendario. Así que si naciste bajo el signo de Leo, probablemente el Sol estaba en Cáncer. Y eso si ignoramos a Ofiuco, la constelación número trece, que los astrólogos convenientemente omiten porque rompe el sistema de doce signos.

Para terminar, analicemos uno de los pilares de la astrología: que la posición de los planetas en el momento del nacimiento influye en la personalidad, el destino o incluso la salud de una persona.

La astrología sostiene que planetas como Júpiter, Marte o Saturno tienen algún tipo de influencia “energética” o “vibracional” sobre nosotros en el instante en que nacemos.

Podríamos pensar que la influencia de los planetas sobre un bebé recién nacido puede atribuirse a la fuerza gravitatoria. Bien, si leemos el artículo ¿Qué es la Gravedad? fácilmente sabremos calcular y comparar la fuerza gravitatoria ejercida sobre el bebé debida a Júpiter (con una masa de miles de millones de kilos y situado a millones de kilómetros) y la debida al ginecólogo que está atendiendo el parto (con 80 kilos de peso y situado a solo medio metro de distancia) y así comprobaremos que la influencia gravitatoria ejercida por el ginecólogo es cientos de veces máyor que la ejercida por Júpiter.

O sea que si alguien te dice que eres una persona emocional porque cuando naciste, Venus estaba en Piscis, dile que el autobús que pasaba por la calle en ese momento tenía mucha más influencia 😂😂.

6. La estrella polar es la estrella más brillante del cielo.

He escrito "estrella polar" así, en minúsculas, porque en realidad no es el nombre propio de la estrella sino un calificativo; ya veremos porqué.

Esta estrella se llama Polaris y no es una estrella muy brillante; ni siquiera está entre las cuarenta estrellas más brillantes del cielo.

Su nombre científico es α Ursae Minoris (α UMi), y es la estrella principal de la constelación de la Osa Menor. Es relativamente fácil localizarla en el cielo nocturno prolongando unas cinco veces una línea imaginaria que une las dos estrellas del "cazo" de la Osa Mayor, Polaris es la punta del "mango" de la Osa Menor.

En realidad es famosa porque ocupa un lugar muy particular en el cielo del hemisferio norte. Está casi alineada con el eje de rotación de la Tierra. Es decir, cuando la Tierra gira sobre sí misma, el cielo parece girar alrededor de un punto fijo y muy muy cerca de ese punto fijo está Polaris.

Si hacemos una foto con larga exposición apuntando al norte, veremos todas las estrellas trazando círculos menos una: la estrella polar; y eso constituye un excelente punto fijo de referencia para la navegación, pues su posición indica la dirección del Norte.

A esta estrella se le llama "estrella polar" precisamente por eso, porque señala el polo norte. Pero esto no ha sido ni será siempre así. La Tierra, además de realizar el movimiento de traslación orbitando alrededor del Sol, y el de rotación sobre su eje; realiza un movimiento denominado de "precesión", o como se llama en astronomía Precesión de los Equinocios.

Es como el movimiento que hace una peonza cuando está girando rápidamente.

Con el movimiento de precesión, el eje de rotación de la Tierra traza un círculo completo cada 25000 años aproximadamente; por tanto, no estará apuntando a Polaris siempre como hace ahora. De hecho, dentro de unos 12500 años estará apuntando a la estrella Vega y entonces ésta será la estrella polar.

7. La Luna tiene un lado oscuro permanente.

La expresión "lado oscuro de la Luna" es una de esas frases que suenan profundas, misteriosas y totalmente incorrectas. La realidad es que toda la superficie lunar recibe luz del Sol en algún momento.

Lo que existe es un “lado oculto” para nosotros en la Tierra, pero no un “lado oscuro”.

Esto es porque la Luna está anclada gravitacionalmente a la Tierra mediante un fenómeno llamado rotación sincrónica. Es decir, la Luna tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en orbitar alrededor de la Tierra (unos 27,3 días). Como resultado, nos muestra siempre la misma cara. Pero eso no significa que la otra mitad esté en la sombra permanentemente, simplemente no la vemos desde aquí.

Cuando hay Luna llena, la cara visible está iluminada y la cara oculta está en sombra.

Cuando hay Luna nueva, la cara que nos da la espalda, que era la cara oculta en la luna llena, está totalmente iluminada por el Sol.

Y durante el resto de los 27,3 días del ciclo lunar, la iluminación se va repartiendo entre ambas caras, dependiendo de la fase, que puede ser cuarto creciente durante la mitad de su órbita o cuarto menguante durante la otra mitad.

8. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda van a chocar y será el fin del mundo.

No es seguro que nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda vayan a colisionar en un futuro. Los cálculos actuales parecen indicar que dicha colisión ciertamente se va a producir dentro de unos 4000 millones de años. Falta tanto tiempo para eso que cualquier evento o acontecimiento cósmico, por muy insignificante que parezca, que tenga lugar en una galaxia o la otra, o incluso en el espacio que hay entre ellas, podría dar al traste con esos cálculos. O también podría ocurrir que en el futuro seamos capaces de realizar cálculos más exactos que nos podrían indicar que dicha colisión nunca va a ocurrir.

Sea como sea, para tratar este tema vamos a suponer que tal colisión va a tener lugar con toda seguridad. Pero es un mito la idea apocalíptica de que eso supondrá el fin de la humanidad, entre otros motivos porque, para entonces, el Sol ya habrá engullido y destruído por completo a la Tierra convertido en una gigante roja.

Cuando las dos galaxias colisionen, la inmensa mayoría de las estrellas no chocarán entre ellas como bolas de billar; incluso en zonas con gran densidad de estrellas como el centro galáctico, porque las distancias entre estrellas son tan grandes que la probabilidad de colisión directa es ínfima.

Lo que sí ocurrirá es que las nubes de gas y polvo, que existen entre las estrellas ocupando enormes extensiones del espacio, pueden comprimirse y formar nuevas estrellas; que los agujeros negros centrales se fusionarán creando otro agujero negro supermasivo y que las formas espirales se deformarán dando lugar a una galaxia elíptica muy grande.

No es una sola explosión, sino un proceso en varias fases:

1. Primer acercamiento (~4.000 millones de años a partir de ahora).

Las galaxias empiezan a deformarse por interacciones gravitatorias.

Aparecen puentes de estrellas y gas entre ellas.

Aumenta la formación de estrellas (“baby boom galáctico”).

Esto puede durar: 100–300 millones de años.

2. Fase de colisiones múltiples (~4.3–5 mil millones de años).

Los núcleos pasan varias veces cerca uno del otro.

Las galaxias oscilan, como dos gotas que se fusionan lentamente.

En cada pasada, se pierden más estructuras espirales.

Esta fase puede extenderse: 500–1000 millones de años.

3. Fusión final (~5.5–6 mil millones de años).

Los núcleos de ambas galaxias se fusionan definitivamente.

Se forma una nueva galaxia, probablemente elíptica, a la que ya se ha propuesto un nombre: "Lactómeda" (sí, eso existe).

4. Asentamiento y relajación (~hasta 7 mil millones de años).

La galaxia recién formada sigue reordenando sus estrellas.

Se estabiliza poco a poco, perdiendo sus remolinos caóticos.

En resumen, la colisión no será un evento puntual, sino una danza de miles de millones de años. Mientras están colisionando nacerán y morirán estrellas y planetas, y pueden nacer, evolucionar y extinguirse formas de vida, incluso civilizaciones enteras. Así que puedes dormir tranquilo, y también tus 230 millones de generaciones descendientes 😊😊😊.

9. La Muralla China es visible desde el espacio.

Esta afirmación es uno de los mitos más extendidos de la era espacial. Se repite desde hace décadas, incluso en artículos de prensa y programas de televisión. Pero la realidad es bastante distinta.

No, la Muralla China no es visible a simple vista desde el espacio.

Pero maticemos un poco la cuestión; si no, tendríamos que dar el artículo ya por terminado.

¿Qué significa exactamente “el espacio”?

Aquí es donde empieza el enredo. “El espacio” puede significar muchas cosas:

- 100 km de altitud: Límite técnico del espacio (línea de Karman).

- 400 km: Altitud aproximada de la Estación Espacial Internacional (ISS).

- 35.786 km: Órbitas geoestacionarias: donde se sitúan algunos satélites artificiales.

- 384.000 km: Distancia media a la Luna.

Cuando se dice que algo es "visible desde el espacio", lo más razonable es pensar en la órbita baja terrestre, donde están la mayoría de satélites de observación y la ISS.

Desde unos 400 km de altitud, la Muralla China no es visible a simple vista porque:

- La Muralla tiene unos 21.200 km de longitud pero solo 6 a 10 metros de ancho.

- Está construida con materiales del color del terreno.

- No tiene contraste suficiente con su entorno.

- Además, está fragmentada, no es una línea continua perfectamente trazada.

Se ha fotografiado con cámaras de alta resolución y en condiciones ideales (sin nubes, con buena iluminación y conociendo exactamente dónde mirar). Pero eso no tiene nada que ver con la visión a ojo desnudo.

10. Las constelaciones son agrupaciones físicas de estrellas.

Este mito es muy común. Miramos al cielo, vemos la Osa Mayor u Orión y pensamos que esas estrellas están juntas en el espacio, como si formaran un sistema real flotando ahí fuera. Pero la verdad es que las constelaciones son como las líneas de un dibujo, solo existen desde nuestro punto de vista.

Las estrellas de una constelación dibujan una figura desde nuestra perspectiva en la Tierra; pero desde otro lugar en el espacio la figura sería completamente diferente.

Por ejemplo, la famosa y bonita constelación de Orión que, desde la Tierra, se ve así:

Si la giramos noventa grados y la viéramos del lado izquierdo, la veríamos así:

O sea, que Orión no es una figura tridimensional en el espacio. Es una ilusión de perspectiva.

¿Entonces, las estrellas de una constelación no tienen nada que ver entre sí? En general, no. Pero hay excepciones:

Algunas constelaciones contienen cúmulos estelares (grupos reales de estrellas), como las Pléyades en Tauro. Otras pueden tener sistemas dobles o múltiples que sí están ligados gravitacionalmente.

Pero la figura completa de la constelación es casi siempre una coincidencia visual.

Las constelaciones son herramientas de orientación, como un mapa celeste. Nos ayudan a localizar objetos en el cielo como planetas, nebulosas, galaxias. Tienen valor histórico y cultural, casi todas las civilizaciones han usado el cielo para contar historias.

Hoy en día, la Unión Astronómica Internacional ha definido 88 constelaciones oficiales, cada una ocupando una porción concreta del cielo (como países en un mapamundi celeste).

Conclusión.

Estos mitos muestran cómo muchas ideas que suenan lógicas o que aprendimos de pequeños no se sostienen bajo la luz de la evidencia. La astronomía es una ciencia que, cuanto más la estudias más te sorprende; pero no porque confirme nuestras intuiciones, sino porque las desafía constantemente. Y eso, en el fondo, es lo que la hace tan fascinante.

Muy interesante. Tenemos conceptos muy mal entendidos, que nos aclaras en estos 10 puntos. Sobre todo el punto 8, que ya me deja mucho más tranquila. Gracias.

ResponderEliminarGran trabajo José. Que temas tan chulos para generar debate y reflexion entre los más jóvenes en los colegios. Los trataremos todos ellos, sin duda, en Abrazando el Cosmos. Siempre que leo sobre la coincidencia de rotación de la luna me pregunto cómo es de probable que el periodo de rotación de un satélite coincida con su periodo orbital, porque a bote pronto parece una extraña coincidencia. Quizás esto merezca otro artículo!!

ResponderEliminarQué artículo tan útil! Realmente me ha venido muy bien leerlo. Estaba convencida de que las estrellas que más brillan son las más cercanas, de que la noche de San Juan es la más corta, y sobre todo de que la luna tenía una cara permanentemente oscura, en las películas también se refleja así, no? Y seguro que en alguna conversación he contado lo de la Muralla China... En lo demás más o menos andaba más acertada. Muchas gracias por sacarnos de nuestra ignorancia.

ResponderEliminarBien explicado. Lo de poner un vídeo en lo de Andrómeda y Vía Láctea está muy bien Manuel .

ResponderEliminar